とうとう5、6年生で外国語が教科に、3、4年生では必修科目になりましたね。

それを受け、私たちがサポートに入る自治体でも担任の先生から専科や非常勤の先生が外国語を担当するようになり、私たちの役割も変わってきていることを感じます。

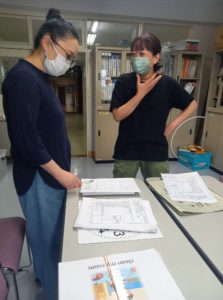

今日は久しぶりに私たちの仲間”Rina”の入る学校へ行きました。

Rinaは子どもたちの気を引くオーバーリアクションも上手、明るく、元気です。

マスクをしていても笑顔の表情が伝わるステキな方です♪

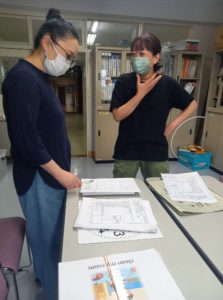

先生とのコミュニケーションも上手にとり、パパっと打合せで活動案の共有、そして教室へ。

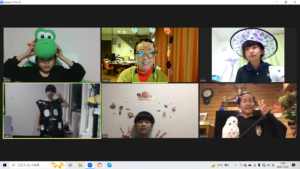

※Rina(右側)

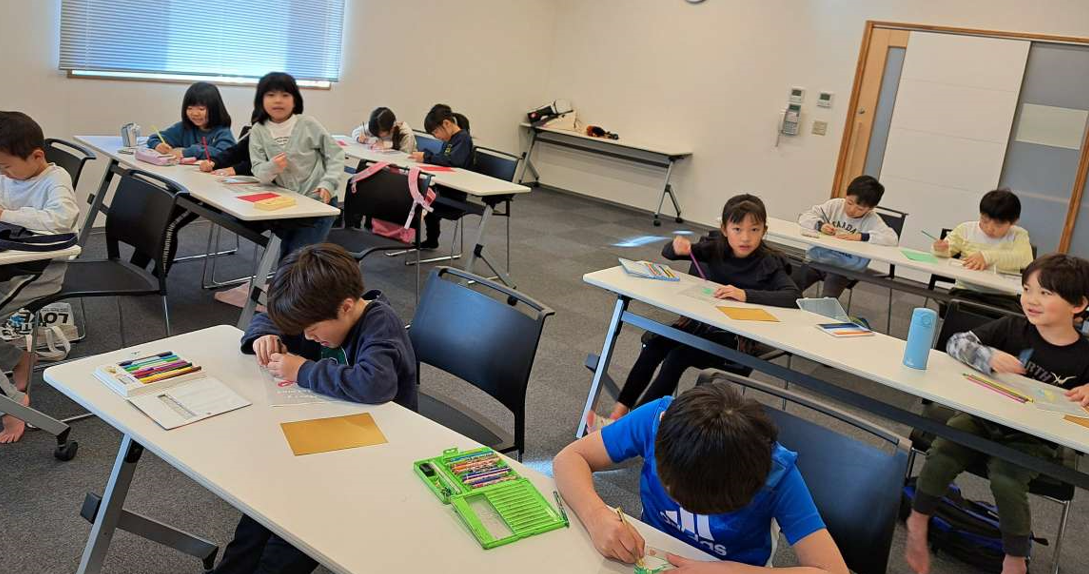

今日は4年生の新トピックの導入(1回目)の授業でした。

一般的に単純に考えて、外国語ができる専科や非常勤の先生がいるから、私たちのサポート要る?と思うこともできます。

私もそう思いました(笑)

しかし、今日改めて確信しましたよ~

小学校段階の外国語で重要とされる「コミュニケーション活動」「体験的な学び」を行う上では先生一人が素晴らしいデジタル教材を駆使して行っても、「やり取りを見せる」「日本語での説明を最小限にしてデモで示す」

これらはサポート役がいないとできません。

「先生が日本語で説明して一人で無理なくできるじゃない」と思う人がいるかもしれません。

確かに・・・それはできますね。

でも、それでは子どもたちは「話を聞かなくても先生が全部日本語で説明してくれる!」という態度になってしまいます。

外国語を学ぶ上では「何を言っているんだろう」「とにかく使ってみよう」という態度の育成が大事だと思います。

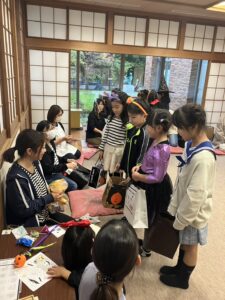

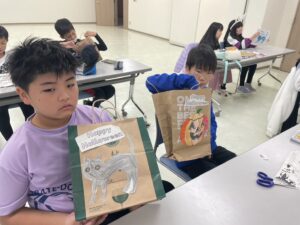

ティームティーチングだからこそ、デモで示し、体験的に子どもたちが外国語に慣れ親しめる活動を行うことができから、子どもたちが楽しく学ぶことができる・・・に繋がるんだな~と改めて思いました。

そして、先生と私たちサポート役が知恵を出し合えば、子どもたちにとって益々「楽しい」授業が実現できるという事です。

これって最強ですね♪

これからも私たちは必要とされる存在であり続けたいな~と思うので、私たちにできることは努力し続けます!! 情報のアップデート、指導方法の改善、自己研鑽に励みながら、現場から学んでいきたいと思います!

同じような熱い気持ちを持つ仲間も募集中です♪

NPO教育支援協会北海道 enomoto hisaYO

******************************

ファミリーでお楽しみ♪ 英語動画チャンネルfun,fun,hisaYO!

#ファンファンヒサヨ

↓↓

私も私にできる子どもたちの健全育成と

私も私にできる子どもたちの健全育成と